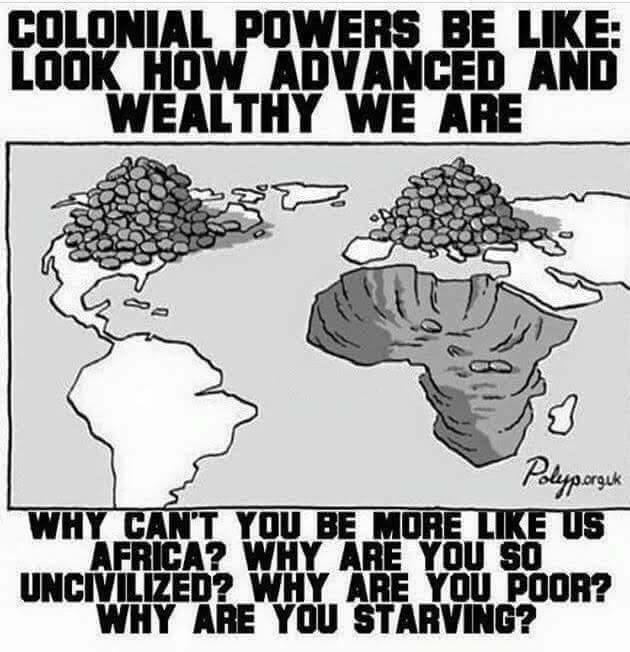

“Aiutiamoli a casa loro” è lo slogan che sempre più viene ripetuto come un mantra da parte di gran parte dei partiti politici. Detto fatto: il governo Gentiloni non ha perso l’occasione per declinarlo a modo suo, e come ultimo lascito del suo operato ha approvato, con i voti del PD e della destra in Parlamento, una missione militare in Niger (ex-colonia francese). Un contingente di 470 soldati andrà ad ingrossare le fila dei 3000 militari francesi già presenti sul territorio nigerino con l’operazione “Barkhane”, nel quadro più ampio della missione del G5-Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Ciad e Mauritania).

Le motivazioni ufficiali, neanche a dirlo, sarebbero la lotta al terrorismo islamista e la lotta ai traffici di esseri umani; ma sappiamo bene che quando si tratta di missioni militari esistono sempre degli obiettivi e delle strategie che vengono celati, neanche troppo bene a dire la verità, come il mantenimento dell’influenza politica e lo sfruttamento delle risorse naturali. Se la Francia è presente in quell’area anche per proteggere gli enormi giacimenti di uranio sfruttati dal gigante di stato Areva, l’Italia sembra voler mettere gli scarponi sul terreno per supportare la politica neo-coloniale francese (in cambio di cosa?), e soprattutto per bloccare i sentieri battuti dai migranti che cercano di attraversare il deserto per raggiungere le sponde sud del Mediterraneo. Insomma, aiutiamoli a starsene a casa loro. D’altronde com’è che si dice? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

Le motivazioni ufficiali, neanche a dirlo, sarebbero la lotta al terrorismo islamista e la lotta ai traffici di esseri umani; ma sappiamo bene che quando si tratta di missioni militari esistono sempre degli obiettivi e delle strategie che vengono celati, neanche troppo bene a dire la verità, come il mantenimento dell’influenza politica e lo sfruttamento delle risorse naturali. Se la Francia è presente in quell’area anche per proteggere gli enormi giacimenti di uranio sfruttati dal gigante di stato Areva, l’Italia sembra voler mettere gli scarponi sul terreno per supportare la politica neo-coloniale francese (in cambio di cosa?), e soprattutto per bloccare i sentieri battuti dai migranti che cercano di attraversare il deserto per raggiungere le sponde sud del Mediterraneo. Insomma, aiutiamoli a starsene a casa loro. D’altronde com’è che si dice? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

Il Niger è solo l’ultimo di una serie di paesi nei quali l’Italia è impegnata a difendere i sacri interessi nazionali o con i quali stringe rapporti economico-militari importanti. Si pensi ad esempio alla Nigeria, stato dal quale tantissime persone partono alla volta dell’Europa (passando proprio dal Niger), e nel quale l’Eni fa affari d’oro e disastri ecologici sfruttando il petrolio e il gas nella zona del delta del fiume Niger, senza nessun rispetto per le popolazioni locali. Si pensi all’Arabia Saudita, alla quale l’Italia (che ripudia la guerra) vende le bombe fabbricate in Sardegna, che vengono utilizzate nella guerra in Yemen contro i ribelli sciiti e che fanno puntualmente stragi di civili, come ha documentato anche il New York Times.

Ma vediamo qualche cifra: da quest’anno. In Niger: 470 persone, 130 mezzi terrestri, 2 aerei, per 49,5 milioni di euro nel solo 2018. In Libia: 400 soldati per 35 milioni di euro. Per potenziare lo spazio aereo della NATO: 250 militari e 12 milioni e 586mila euro. In Tunisia: 60 persone e 4 milioni e 900mila euro. In Repubblica Centrafricana: 324.260 euro. In Marocco: due soldati e 302.839 euro. A questi numeri bisogna aggiungere i costi per le truppe già operative su altri fronti di guerra: Afganistan (101 milioni), Iraq (162 milioni), Libano (102 milioni), Mare sicuro (63 milioni) e Sophia (31 milioni), Lettonia (15 milioni).

Le operazioni militari ci costano un sacco di soldi che ovviamente potrebbero essere utilizzati in altro modo. Viste le condizioni in cui versano gli ospedali pubblici, in perenne carenza di personale, e le scuole che cadono letteralmente a pezzi, potrebbero essere dirottati in quei settori. Siamo un paese fragile dal punto di vista morfologico, ne sappiamo qualcosa di frane e alluvioni dalle nostre parti: perché non usare quei soldi per mettere in sicurezza il territorio?

Finché prevarranno i grandi interessi industriali, commerciali e militari sicuramente ciò che noi auspichiamo non avverrà. Sta a noi provare a far maturare buon senso e opinioni dissidenti, con l’aiuto delle quali un giorno riusciremo a far cambiare direzione a queste scellerate politiche portate avanti da poche, avide persone che sfruttano, affamano e distruggono il pianeta.

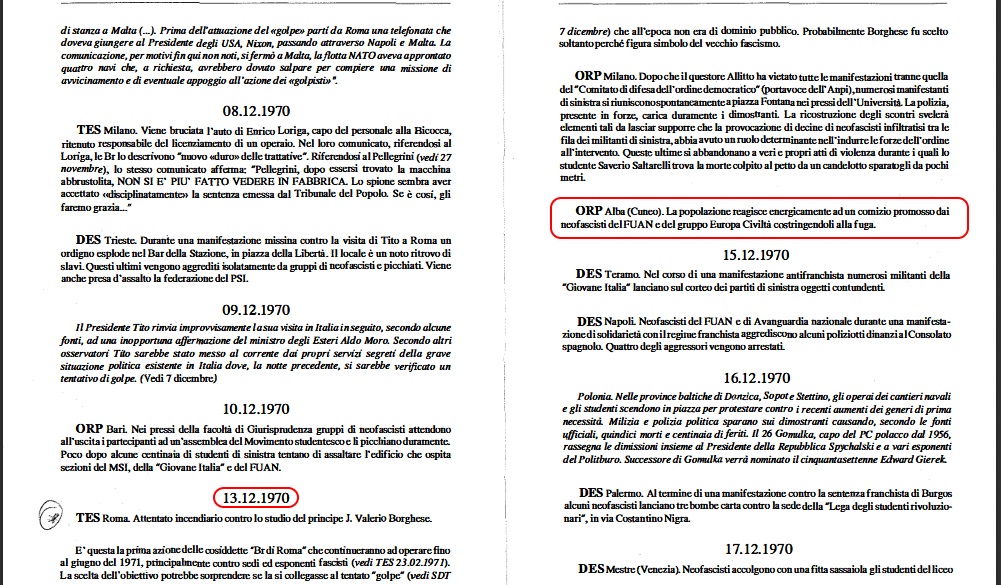

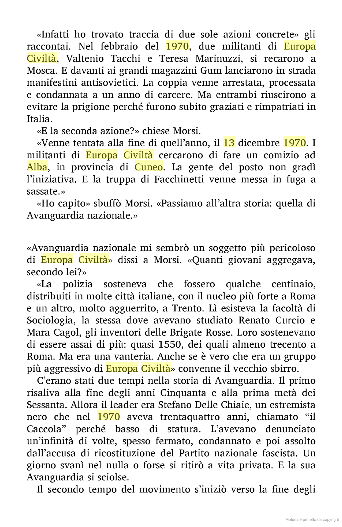

omizio dai toni nostalgici; la cittadina cuneese si prestava a provocazioni e a istigazioni per via dell’identità derivante dal suo primato durante la guerriglia di Resistenza. Gli ‘ultradestristi’ erano capitanati da Loris Facchinetti, antisovietico e fondatore del partito succitato. Non ebbero successo in quel frangente.

omizio dai toni nostalgici; la cittadina cuneese si prestava a provocazioni e a istigazioni per via dell’identità derivante dal suo primato durante la guerriglia di Resistenza. Gli ‘ultradestristi’ erano capitanati da Loris Facchinetti, antisovietico e fondatore del partito succitato. Non ebbero successo in quel frangente. me fosse ieri, nonostante fosse un giovanissimo studente. Il suo maestro delle scuole medie, più sconvolto del solito (addirittura sbavava tanto era eccitato), raccontò a lui e a altri ragazzini ciò che era appena capitato, enfatizzando l’eroicità degli albesi. Non tenne alcuna lezione d’italiano, bensì per tre ore si discusse dell’atto di resistenza appena conclusosi. O ancora Antonio, classe ’50, ricorda d’avere avuto in mano un sanpietrino, ma di avere avuto paura e tremiti; “le bandiere rosse ci davano forza”, dice. Poi Maria, che accompagnava il marito, e che tentava di sedarlo, che se non c’era lei ci sarebbe scappato il morto tanto lui era indignato.

me fosse ieri, nonostante fosse un giovanissimo studente. Il suo maestro delle scuole medie, più sconvolto del solito (addirittura sbavava tanto era eccitato), raccontò a lui e a altri ragazzini ciò che era appena capitato, enfatizzando l’eroicità degli albesi. Non tenne alcuna lezione d’italiano, bensì per tre ore si discusse dell’atto di resistenza appena conclusosi. O ancora Antonio, classe ’50, ricorda d’avere avuto in mano un sanpietrino, ma di avere avuto paura e tremiti; “le bandiere rosse ci davano forza”, dice. Poi Maria, che accompagnava il marito, e che tentava di sedarlo, che se non c’era lei ci sarebbe scappato il morto tanto lui era indignato.

Svezia e Grecia, seppur agli antipodi a livello geografico-sociale, paiono collegate da un intricato filo politico. In entrambi i Paesi la ‘rinascita delle nuove destre” sta caratterizzando la storia dai primi anni ’00 ad oggi. E i movimenti popolari neonazisti hanno mutato la loro conformazione, trasformandosi in veri e propri partiti politici, e conquistando l’8% alle urne.

Svezia e Grecia, seppur agli antipodi a livello geografico-sociale, paiono collegate da un intricato filo politico. In entrambi i Paesi la ‘rinascita delle nuove destre” sta caratterizzando la storia dai primi anni ’00 ad oggi. E i movimenti popolari neonazisti hanno mutato la loro conformazione, trasformandosi in veri e propri partiti politici, e conquistando l’8% alle urne.